「道路を歩いていたら接触事故に遭った!この後、どうすればいい?」

接触事故に遭うのは突然の出来事ですので、どのように行動していいか混乱してしまうことも少なくありません。

接触事故によりケガをしてしまったのならなおさらでしょう。

接触事故に遭った場合、被害の大小に関わらず同様の対処が必要になる場合もありますし、軽い接触事故だからといって警察を呼ばなかったり、加害者が逃げたりするなどの行動は、道路交通法違反になる可能性があります。

この記事を、接触事故により生じた問題の早期解決のために役立ててください。

この記事を読んでわかること

- 接触事故の定義

- 接触事故が起きたあとにすべきこと

- 接触事故に関する問題と対処法

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

接触事故の定義とは?

接触事故とは、車同士、あるいは車、自転車などと人や物が物理的に衝突する事故のことをいいます。

一方、被害者と加害者の物理的な接触はないものの、物(車両など)や人が損害を被った場合には、非接触事故という扱いになります。

- 人や車が飛び出してきたのを避けようとして急ハンドルを切り、車がガードレールにぶつかった場合

- 自転車が転倒してケガをした場合

また、ケガを負った被害者がいる場合は人身事故、負傷者はなく物的損害が生じただけの場合は物損事故という扱いになります。

接触事故に遭った当日の対処法

まずは、接触事故に遭った場合、その当日にすべきことについてご説明します。

事故発生から示談までの流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

(1)負傷者の確認・救護

接触事故によって負傷者が発生していないか確認しましょう。

接触事故の当事者だけでなく、接触事故を避けようとしてガードレールなどにぶつかった車や、転倒した歩行者や自転車も含めて、負傷者の有無を確認してください。

負傷者がいる場合には、すぐに救急車を呼んで救護することが最優先事項となります。

また、二次被害を防ぐため、車を安全な場所に移動させたり、後続車に注意を促したりすることも必要になるでしょう。

(2)警察に連絡

自分や周囲の安全を確保したら、警察に連絡し、警察官の到着を待つことになります。

可能であればその間に、お互いの連絡先や勤務先、加入する保険会社などの情報を交換したり、接触事故発生直後の現場の様子を写真に収めておくと良いでしょう。

警察官の到着後は、事故現場の実況見分や警察署での聞き取り捜査に協力することになります。

なお、接触事故などの交通事故が発生したにもかかわらず、警察に連絡しないことは、道路交通法に違反するうえ、罰則(3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)も科せられる可能性があります(※)。

※2022年6月の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑は廃止され、拘禁刑に一本化されることになりました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

また、警察に事故を報告しなければ、保険金の請求に必要な交通事故証明書が作成されません。

警察官が作成する実況見分調書には、事故当時の状況が記載されるため、後日、事故の当事者同士で主張が食い違ったときの証拠として利用できる場合があります。

さらに、貴重な証言が得られる可能性がありますので、事故の目撃者がいた場合には、その人の連絡先も聞き取っておくと良いでしょう。

(3)保険会社に連絡

自分が加入している保険会社に、接触事故に遭った旨を報告します。

警察による調査が終わってからでも問題ありませんが、事故対応サービスが受けられる場合には、早めに連絡しておいた方が良いでしょう。

また、自分がケガをした場合など被害者の立場であれば、加害者の加入する任意保険会社とやり取りをする必要が生じることもあります。

加害者側の保険会社とのやり取りについて詳しくはこちらをご覧ください。

(4)病院で検査・治療を受ける

事故当日はケガがないと思っていても、後になって痛みなどの症状が生じることがあります。

たとえ目立った外傷がなかったとしても、念のため病院で検査を受けるようにしましょう。

事故発生から時間が経ってからケガや異常が見付かったとしても、接触事故との因果関係が認められず、受け取れるはずの保険金が受け取れなくなるリスクがあります。

一般的には、ケガが治ってから、過失割合を含めた示談交渉を行うことが多いです。

受診の必要性について詳しくはこちらをご覧ください。

過失割合について詳しくはこちらをご覧ください。

接触事故で起こる問題と対処法

接触事故によって生じ得る問題と、それらへの対処法についてご説明します。

(1)軽い接触事故として警察を呼ばない

どんなに小さな接触事故であっても、基本的に警察に報告することは法的な義務とされています。

加害者が警察を呼ばないのであれば、被害者自ら警察に連絡するようにしましょう。

交通違反による行政処分を回避するために、加害者が警察を呼ばないでほしいと言ってくるケースがありますが、先述のとおり警察を呼ばないと道路交通法違反となり、罰則を科せられる可能性があります。

なお、軽い接触事故が発生しやすい場所として駐車場が考えられますが、不特定多数の車が出入りする施設での事故には道路交通法が適用されるため、警察に連絡しなければなりません。

一方、自宅の敷地内などの私有地における接触事故であれば、警察への報告義務はありません。

駐車場での事故について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)当て逃げされる

駐車場での接触事故の場合、被害者がその場にいないことも多いため、接触事故を起こした加害者がそのまま立ち去ってしまう「当て逃げ」が生じやすくなります。

当て逃げを確認したら、被害者自身が警察に連絡するようにしましょう。

加害者はすでに立ち去っているため、ドライブレコーダーや防犯カメラなどが、加害者特定に役立つ可能性があります。

また、車両保険に加入している場合、その保険会社にも連絡することを忘れないようにしてください。

ただし、免責金額によっては費用の一部が自腹になったり、保険等級が下がったりするといったデメリットがありますので、車両保険を使うべきか、自費で修理すべきかについては、慎重な検討が必要になります。

当て逃げ被害について詳しくはこちらをご覧ください。

(3)ひき逃げされる

接触事故によりケガをした被害者がいるにもかかわらず、加害者がその場を立ち去った場合には、「ひき逃げ」となります。

この場合にも、警察への連絡が必要なのはもちろん、加害者に刑事責任を取ってもらうためには、被害届の提出や刑事告訴の手続きが必要になるでしょう。

当て逃げの場合と同様、事故現場の写真や、ドライブレコーダーの映像などを警察に提出すると、加害者特定の手掛かりとなるかもしれません。

通勤中にひき逃げ等の被害に遭った場合について詳しくはこちらをご覧ください。

(4)当て逃げ・ひき逃げにおける損害賠償請求

当て逃げにより車を損傷させられた場合や、ひき逃げによりケガを負った場合、加害者に損害賠償を請求することができます。

加害者が見つかった場合と、加害者が見つからない場合とで、損害賠償の方法が異なるため、それぞれについて次でご説明します。

(4-1)加害者が発見されたときの損害賠償請求

後日、警察の捜査や加害者が名乗り出るなどして加害者が判明した場合、加害者に対し損害賠償請求することになります。

物損事故であれば車の修理費がメインとなり、人身事故であれば治療費や休業損害、慰謝料も含めて請求することになります(もちろん、人身事故で物損も生じていれば、車の修理費も請求することになります)。

一般的には、通常の事故の場合と同様に保険会社に連絡し、保険会社を通じて損害賠償請求を行うことになるでしょう。

(4-2)加害者が見つからない場合の損害賠償請求

加害者が見つからない場合、加害者(あるいはその保険会社)に対し損害賠償を請求することは不可能です。

そのような場合には、自分が加入している保険や、政府の救済措置である政府補償事業を利用して補償を受けることが考えられます。

もっとも、政府補償事業は人身事故のみが対象であるうえ、賠償金の支払限度額が定められており、一般的には任意保険会社による賠償額よりも低額となってしまいます。

ひき逃げの被害者が使える保険について詳しくはこちらをご覧ください。

(5)ケガが後日発覚する

交通事故のケガで多くを占めるのが「むち打ち症」です。

この「むち打ち症」は、事故から時間が経ってから痛みなどの自覚症状が生じることも少なくありません。

後日痛みを感じたのであれば、すぐに病院で検査・治療を受け、診断書を警察に提出し、人身事故への切り替え手続きを行うようにしましょう。

接触事故に遭ったら弁護士に相談・依頼がおすすめ

接触事故によってケガをした際に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

- 慰謝料の増額が期待できる

- 交通事故の場合、弁護士費用特約が利用できることも多い

(1)受け取れる慰謝料が増額される可能性

慰謝料の増額が期待できるとはどういう意味ですか?

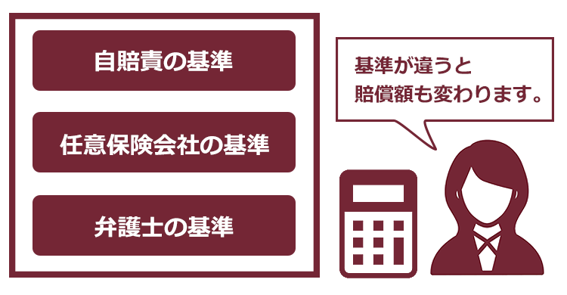

人身事故に遭った場合に請求できる、「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」などの金額を決める算定基準には、「弁護士の基準(裁判所の基準)」「任意保険会社の基準」「自賠責の基準」の3つがあります。

加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、このうち「任意保険会社の基準」によって算定した金額であることが通常です。

一方、弁護士に依頼すれば、「弁護士の基準」によって算定した慰謝料をもとに、示談交渉を行うことになります。

弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は基本的には3つの算定基準のうちで最も高額(※)となります。

※ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

【3つの算定基準のイメージ図】

3つの慰謝料算定基準について詳しくはこちらをご覧ください。

(2)弁護士費用がかからない可能性(弁護士費用特約)

加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用は限度額まで保険会社の負担になります。

また、被害者自身が加入している保険だけでなく、一定の親族が弁護士費用特約に加入していれば利用可能な場合も多いですので、一度保険の契約内容を確認してみることをおすすめします。

なお、弁護士費用特約を利用しても、等級や保険料に影響はありません。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】接触事故は、警察への報告義務を怠らないことと、後日発覚するケガに注意が必要

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 接触事故とは、車同士、あるいは車、自転車などと人や物が物理的に衝突する事故のこと

- 接触事故の場合も通常の事故と同様、負傷者の救護や警察と保険会社への連絡、病院での検査・治療が必要

- 軽い接触事故であっても、警察への報告は道路交通法上の義務

- 加害者が逃げてしまい、後日加害者が判明するかどうかによって損害賠償の方法が変わる

- 接触事故から時間が経ってからケガが発覚することもある

- 自覚症状が出たらすぐに病院で検査・治療を受け、診断書を警察に提出して人身事故への切り替え手続きを行う

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、保険会社との示談交渉を一任できるため、精神的負担の軽減につながりますし、事故の示談交渉に慣れた弁護士と保険会社のやり取りになるため、早期解決が期待できます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年2月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。